O CALDO TEÓRICO DO NAZISMO: EUGENIA, RACISMO CIENTÍFICO E NACIONALISMO ÉTNICO

O nazismo é um movimento político cuja ascensão só foi possível – assim como os demais fascismos – no contexto do pós-1ª Guerra Mundial. Seus princípios, contudo, se ancoram em ideias que já circulavam antes, e não somente na Alemanha.

Ao longo do século XIX, ganhou impulso o chamado racismo científico. Tratavam-se de postulados pretensamente científicos para explicar, categorizar e hierarquizar a diversidade humana. Ganhou força – e era particularmente “conveniente” – durante a expansão imperialista como uma forma de legitimar a exploração das populações das colônias.

Não tardaria para que o racismo científico fosse usado para classificar racialmente também os povos dentro da Europa, com destaque para os judeus (o antissemitismo ganhava contornos raciais) e os ciganos (Roma e Sinti), vistos a partir de então sob lentes supostamente científicas como racialmente inferiores.

Como desdobramento, vários países passaram a aplicar leis de segregação racial, com especial atenção sobre o combate à miscigenação, a qual consideravam uma perigosa ameaça à pureza racial, cultural e nacional, e ao que chamavam de higiene racial, a eugenia.

O século XIX e o início do século XX também se caracterizaram pelos nacionalismos, que têm como uma de suas preocupações traçar as fronteiras de quem pertence ou não à nação. Em muitos casos, critérios raciais começaram a ser empregados. Na Alemanha, ganhou força o nacionalismo völkisch, uma concepção em que a pertença à nação alemã não derivaria de um princípio político, historicamente construído, mas de uma suposta essência a-histórica presente na alma daqueles “racialmente alemães”. O mito ariano de uma ancestralidade comum não compartilhada com as outras raças viria a efetuar essa ligação entre nacionalismo étnico e racismo científico.

Já na época, tais ideias eram contestadas por parte das ciências biológicas e sociais. Ainda assim, circulavam nos meios intelectuais, científicos e políticos e logo se espalhariam pela sociedade, compondo um caldo cultural do qual o nazismo se valeria.

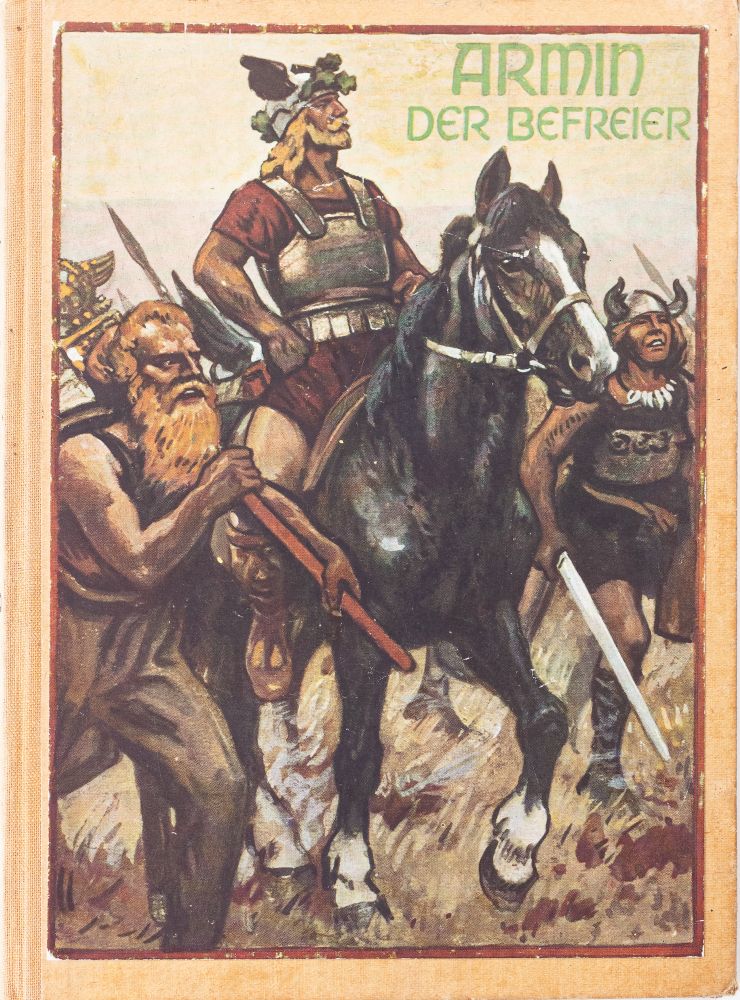

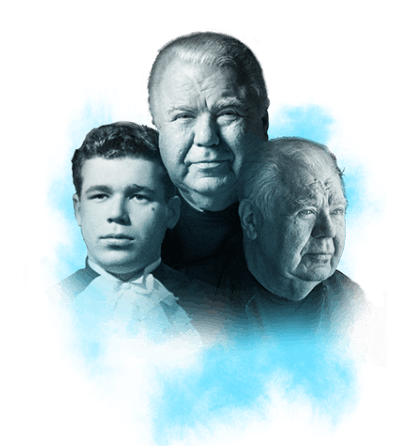

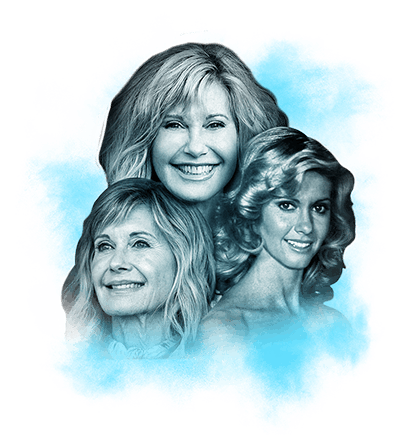

Esta edição de Armin der Befreier [Armin, o libertador], de Gustav Gramberg, foi publicada em 1929 – a primeira data de 1914. O livro era voltado ao público jovem, circulando em amplos setores da sociedade alemã.

Armin foi um líder germânico que, no século I, venceu os romanos na batalha de Teutoburgo. No século XIX, sua figura foi elevada ao status de “pai da nação alemã”. Na obra, o mito é narrado de forma a concluir que os alemães seriam uma nação milenar com caráter distinto e superior aos outros povos – e que os alemães modernos seriam herdeiros naturais. Historicamente, sabe-se que a união de tribos germânicas por Armin se inseria nos jogos políticos da época e que não se pensava em “consciência nacional” tal como no século XIX.

A ilustração da capa reforça a imagem que se pretendia criar de Armin como um guerreiro valente, másculo e dentro dos padrões raciais arianos. “Armin, o libertador” se inseria na ideia de criar um passado mais conveniente ao projeto de futuro de movimentos ultranacionalistas, caldo cultural do qual surgiria o partido nazista.

Este exemplar do livro circulou no Brasil entre falantes da língua alemã, demonstrando a abrangência desse ideário.

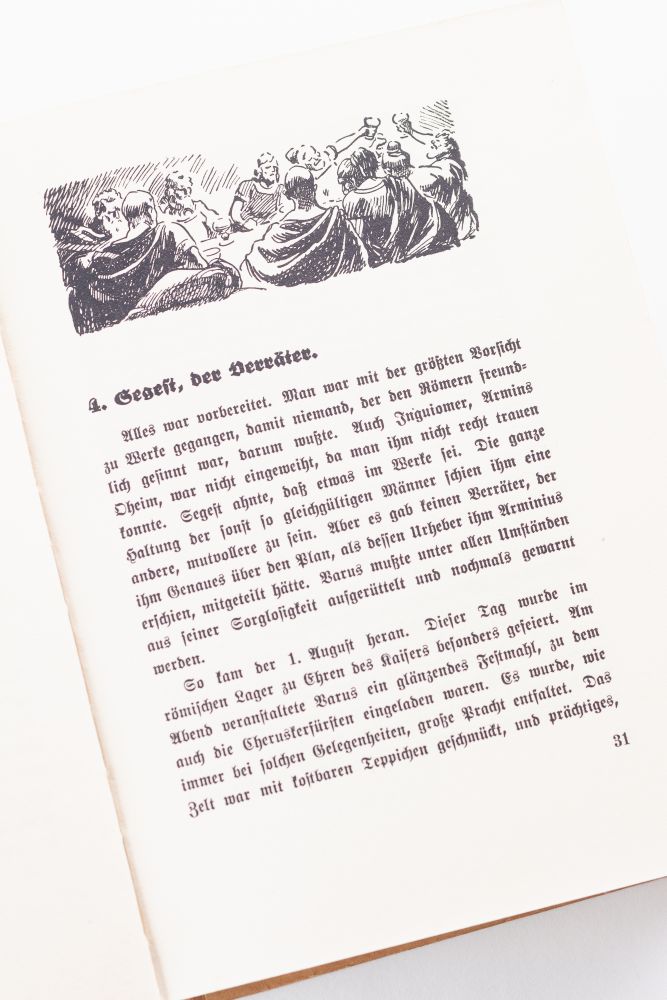

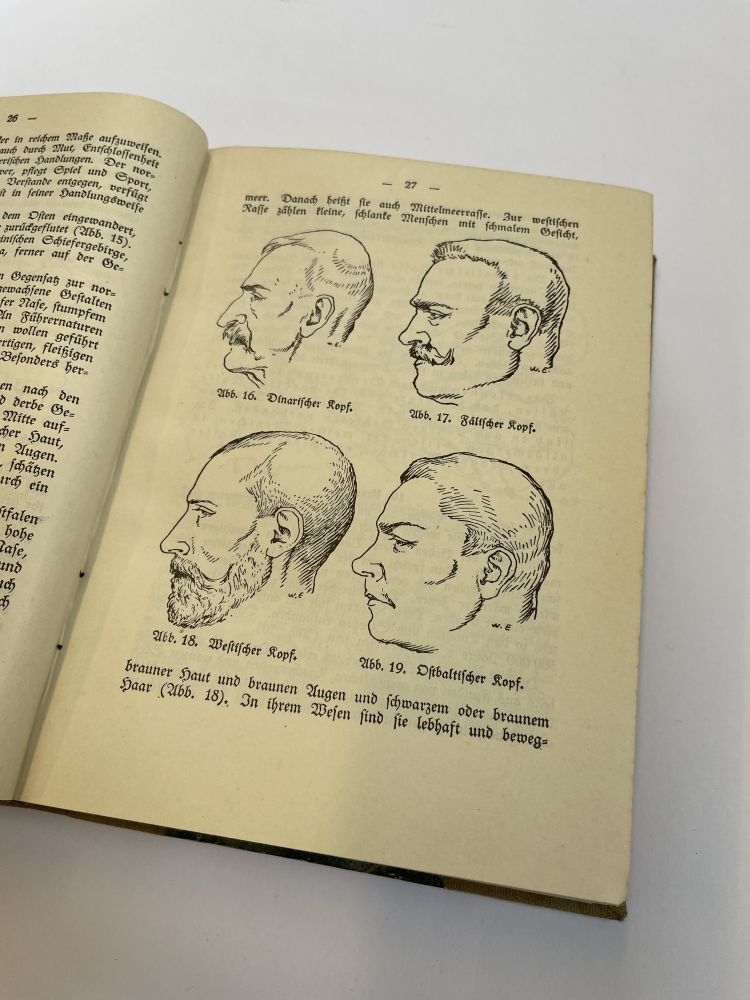

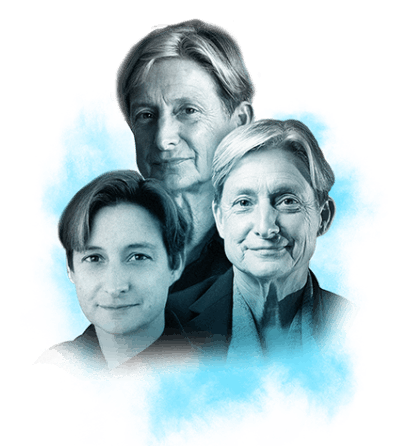

O manual didático “Do pai tenho minha estatura: Cuidados de saúde hereditária para a escola e o povo”, cujo título se inspirou num poema de Goethe, foi redigido durante o regime nazista. Entretanto, seus autores, Heinrich Ihde e Alfred Stockfisch já haviam escrito manuais com teor semelhante antes de 1933.

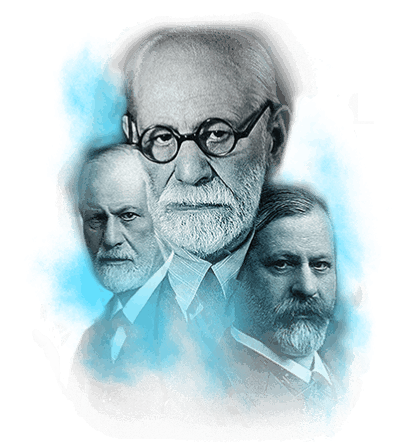

O livro propagava a ideia de que os humanos eram divididos em raças que estariam associadas com traços de caráter específicos. As imagens demonstram a importância atribuída ao formato do rosto e do crânio nessa classificação. Tratava-se de uma técnica semelhante à de outros “cientistas raciais”, que desde o século XIX usavam essa pseudociência para selecionar indivíduos supostamente mais inteligentes ou propensos à criminalidade.

Os autores consideravam os judeus como uma anti-raça, degenerada, desenraizada, materialista, interessada somente no benefício individual e parasita de outras raças. Eles alertam, sobretudo a raça ariana, caracterizada como trabalhadora, guerreira e fiel à terra e aos companheiros, contra os perigos da mistura racial.

Este exemplar chegou ao Brasil, demonstrando que, seja por meio de políticas oficiais ou ações individuais, a circulação desse ideário não se limitava apenas à Alemanha, mas se espalhou para muito além das fronteiras alemãs.

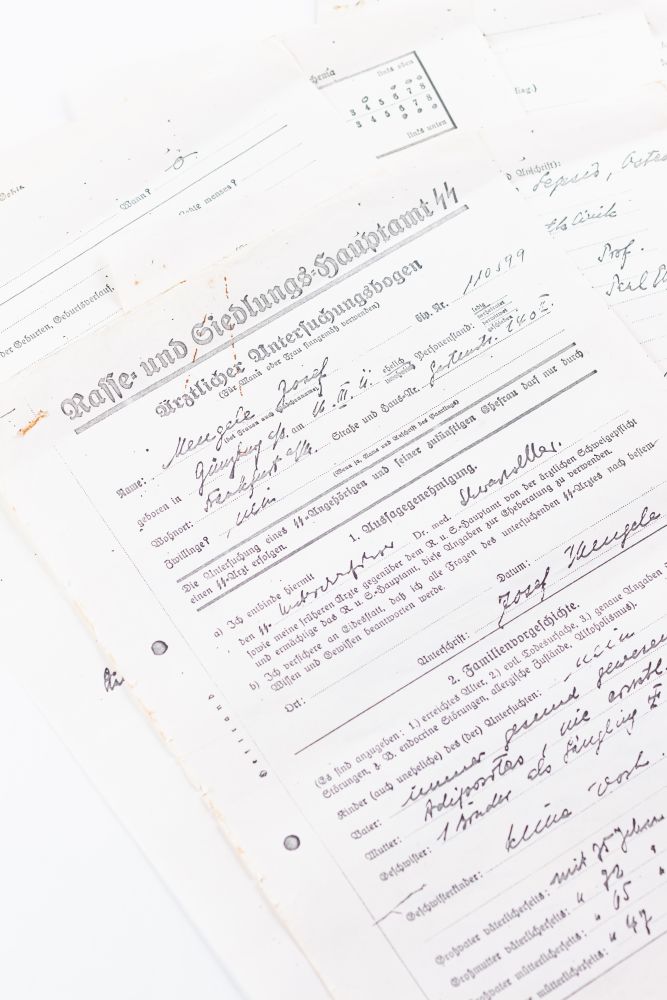

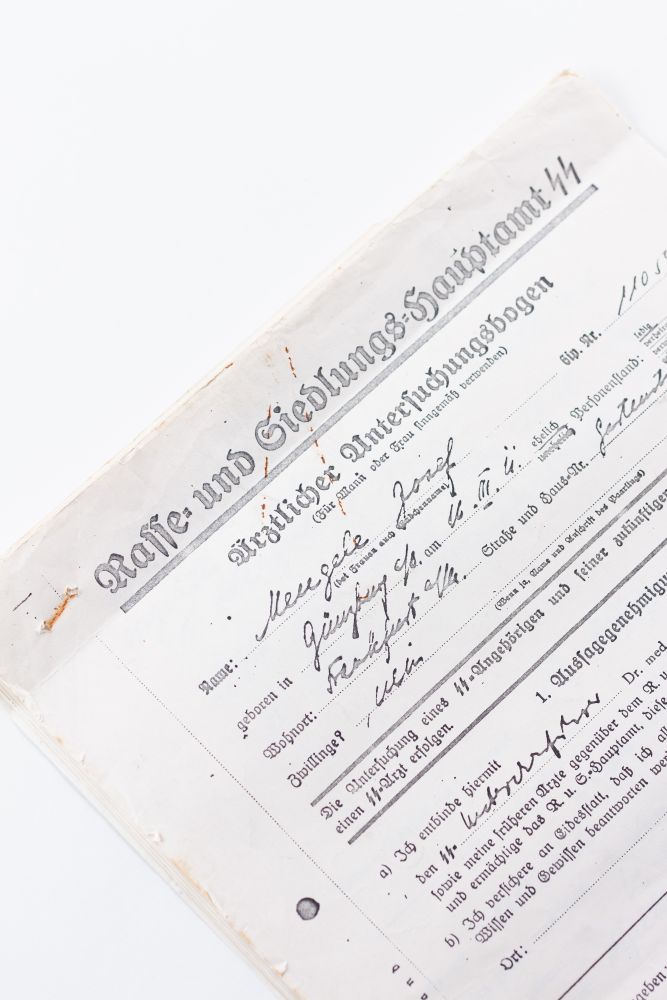

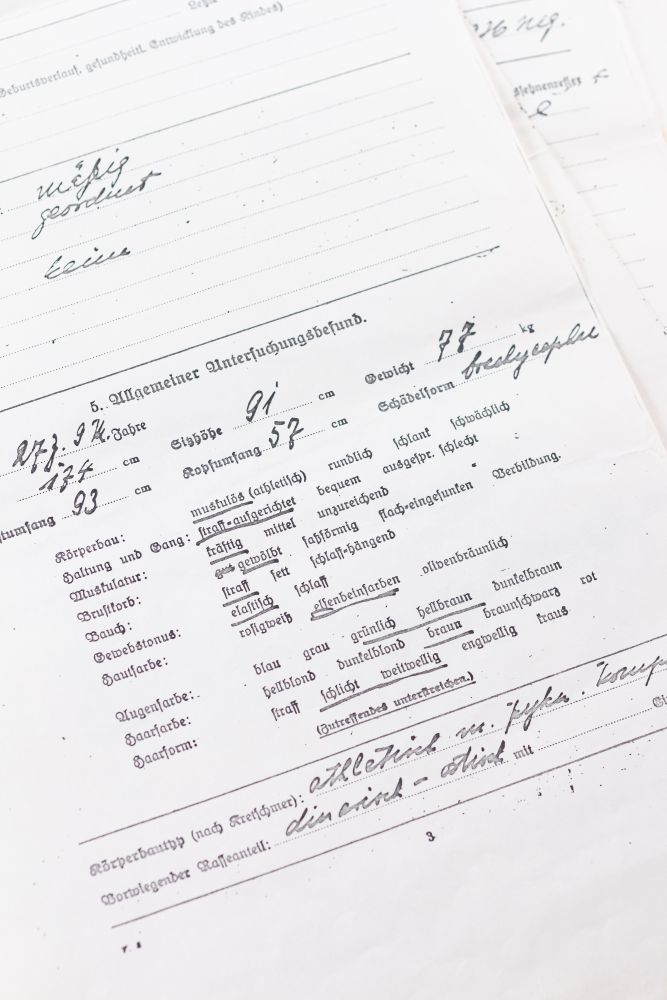

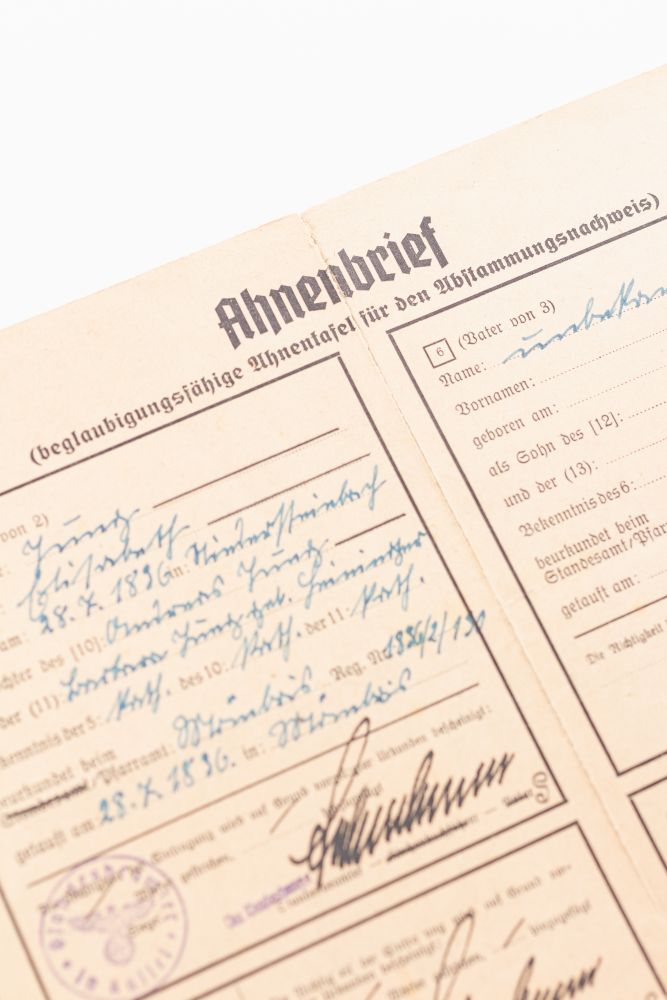

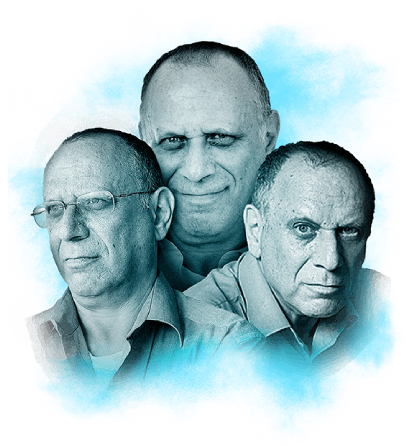

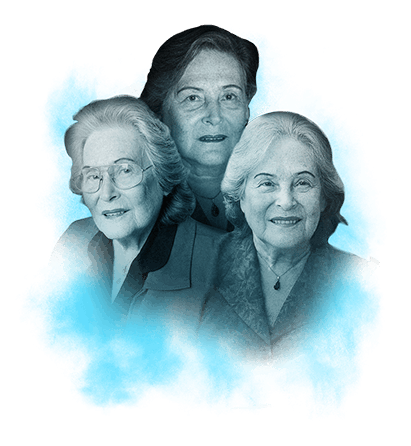

Um dos focos das políticas raciais nazistas era o controle sobre os casamentos e, consequentemente, da reprodução. Eles eram especialmente rígidos para os membros da Schutztaffel (SS), organização paramilitar do partido nazista. Ainda antes da ascensão do nazismo – com continuidade durante o regime -, o casamento de um membro da SS só era autorizado após a verificação de características físicas e dos antepassados de ambos, seguindo, com particular extremismo, os ideais de eugenia que circulavam desde o fim do século XIX.

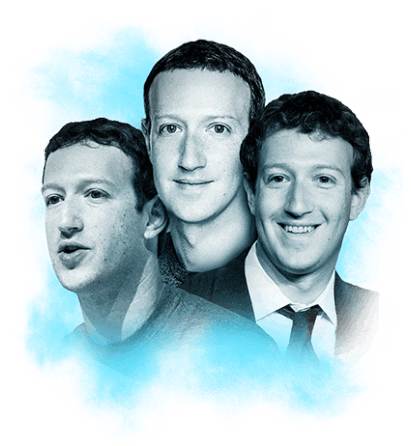

Este documento, emitido pelo Departamento Central de Raça e Colonização da SS (Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS), avaliava as características de Josef Mengele antes de seu casamento com Irene Schönbein, que viria a se realizar em 1939.

Mengele era um médico filiado ao partido nazista e membro da SS desde 1938. Entre 1943 e 1945, serviu no complexo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, onde realizou experimentos pseudocientíficos macabros com prisioneiros. Após o fim da guerra, Mengele passou por Argentina, Paraguai e Brasil, onde morreu em 1979, sem jamais ser capturado.

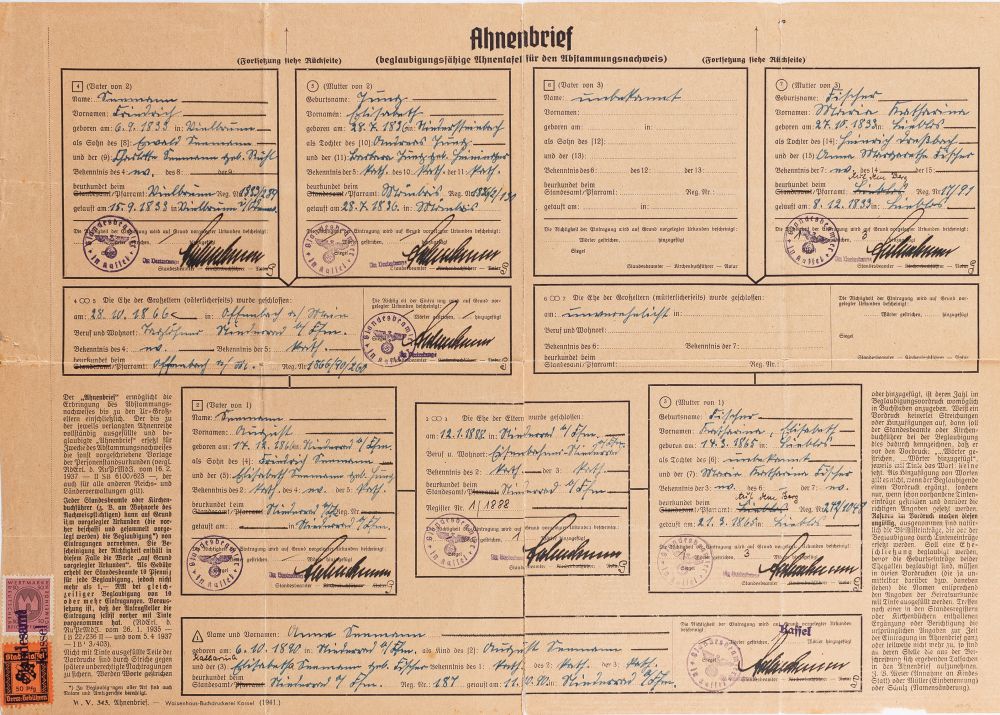

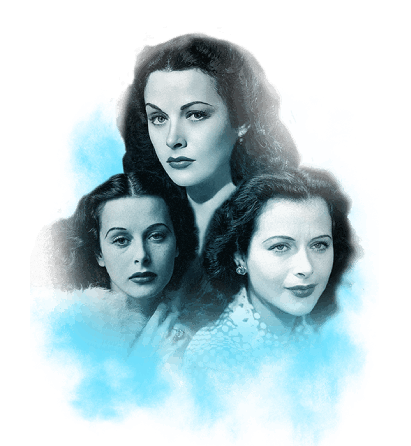

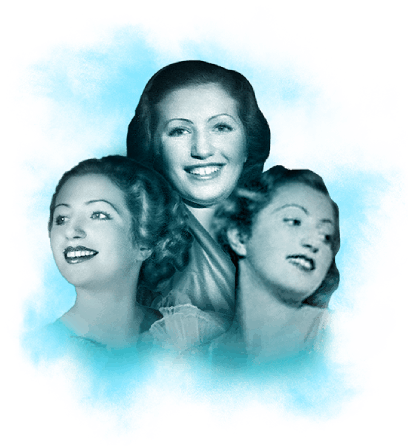

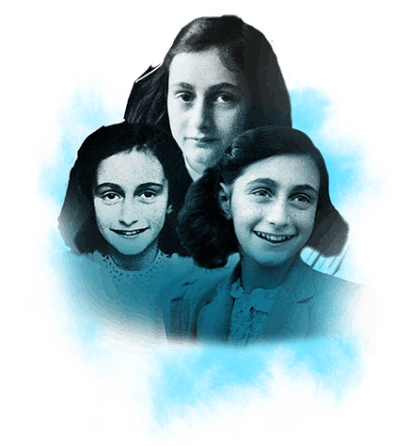

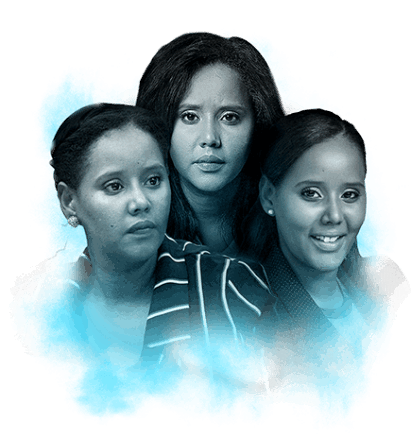

Baseando-se nas teses do racismo científico do século XIX, os nazistas acreditavam que a humanidade era dividida e hierarquizada em raças, cujas características seriam transmitidas hereditariamente. Dessa forma, a ascendência familiar definia se uma pessoa pertencia a uma ou outra raça.

Neste documento, Anna informava datas e locais de nascimento, batismo, casamento e falecimento de seus pais e avós. Após verificação, recebia carimbos das autoridades atestando que era racialmente ariana. Além de servir para isentá-la de perseguição racial, o documento permitiu que ela entrasse com uma petição para liberar seu marido, Siegfried, judeu que se encontrava preso.

Apesar disso, Siegfried passou pelos campos nazistas de Buchenwald, Westerbork e Theresienstadt. Ele sobreviveu e, na década de 1950, chegaram a Rolândia, no Paraná.