EMIGRAÇÃO, ESPERANÇA E RECONSTRUÇÃO

O processo de buscar um novo lar era complexo. Era preciso juntar documentos, recursos e obter um visto. As restrições à imigração judaica impostas por muitos países nos anos 1920 e 1930 só aos poucos eram relaxadas. A comunidade internacional priorizava que os refugiados, ao final da Segunda Guerra Mundial, retornassem aos seus países de origem (em grande medida pois não queriam ter que absorver esse fluxo de imigrantes). Mas, para muitos sobreviventes do Holocausto, isso não era uma opção nem um desejo.

Nesse contexto, o movimento sionista – que promovia a imigração de judeus para a Terra de Israel e a formação, lá, de um lar nacional para o povo judeu – ganhou popularidade. A região era parte do Mandato Britânico da Palestina que, tentando administrar os conflitantes interesses das populações judaica e árabe locais, limitava a imigração. Diante disso, muitos sobreviventes do Holocausto empreendiam imigrações ilegais em navios precários e que por vezes terminavam em prisões britânicas no Chipre.

A partir de 1948, com a criação do Estado de Israel, a imigração para lá aumentou. Mesmo quando não fosse por convicção ideológica, muitos se dirigiram para lá por não obterem vistos para outros países.

Outros sobreviventes do Holocausto depositavam na América suas esperanças. A distância – geográfica, cultural, social e política – da Europa enchia de otimismo (por vezes frustrado) muitos sobreviventes. Os Estados Unidos eram os mais procurados, mas outros países, como o Brasil, também foram o destino de milhares de sobreviventes do Holocausto.

Estima-se que, após 1945, entre 15 e 20 mil sobreviventes do Holocausto desembarcaram no Brasil. Em alguns casos, diretamente nos primeiros anos depois da guerra. Outros após tentativas sem sucesso de se reestabelecer na Europa, em Israel ou em outros países. Houve ainda aqueles que, já pretendendo vir para o Brasil, somente conseguiram vistos para outros países sul-americanos (como a Bolívia), chegando mais tarde ao Brasil.

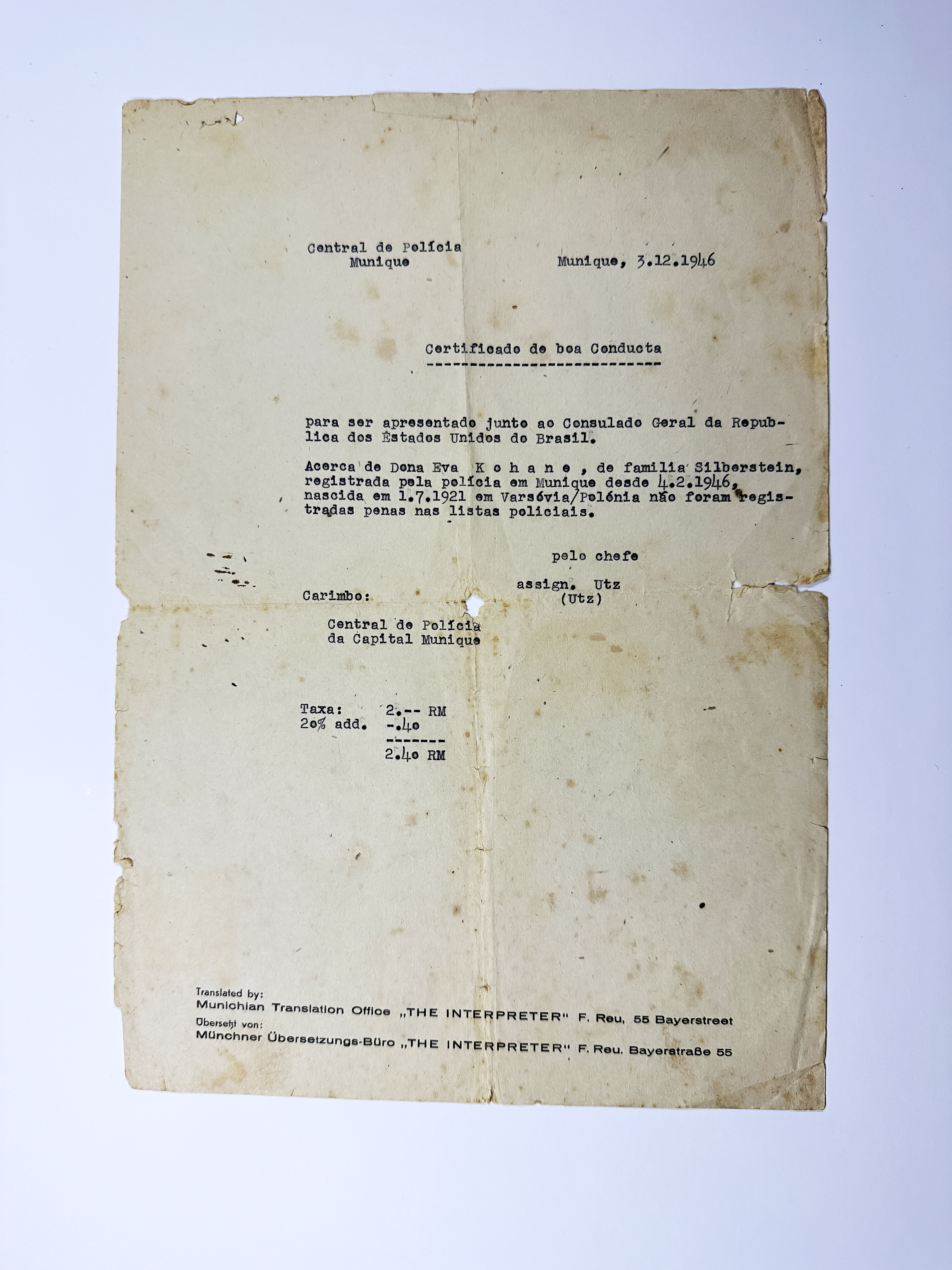

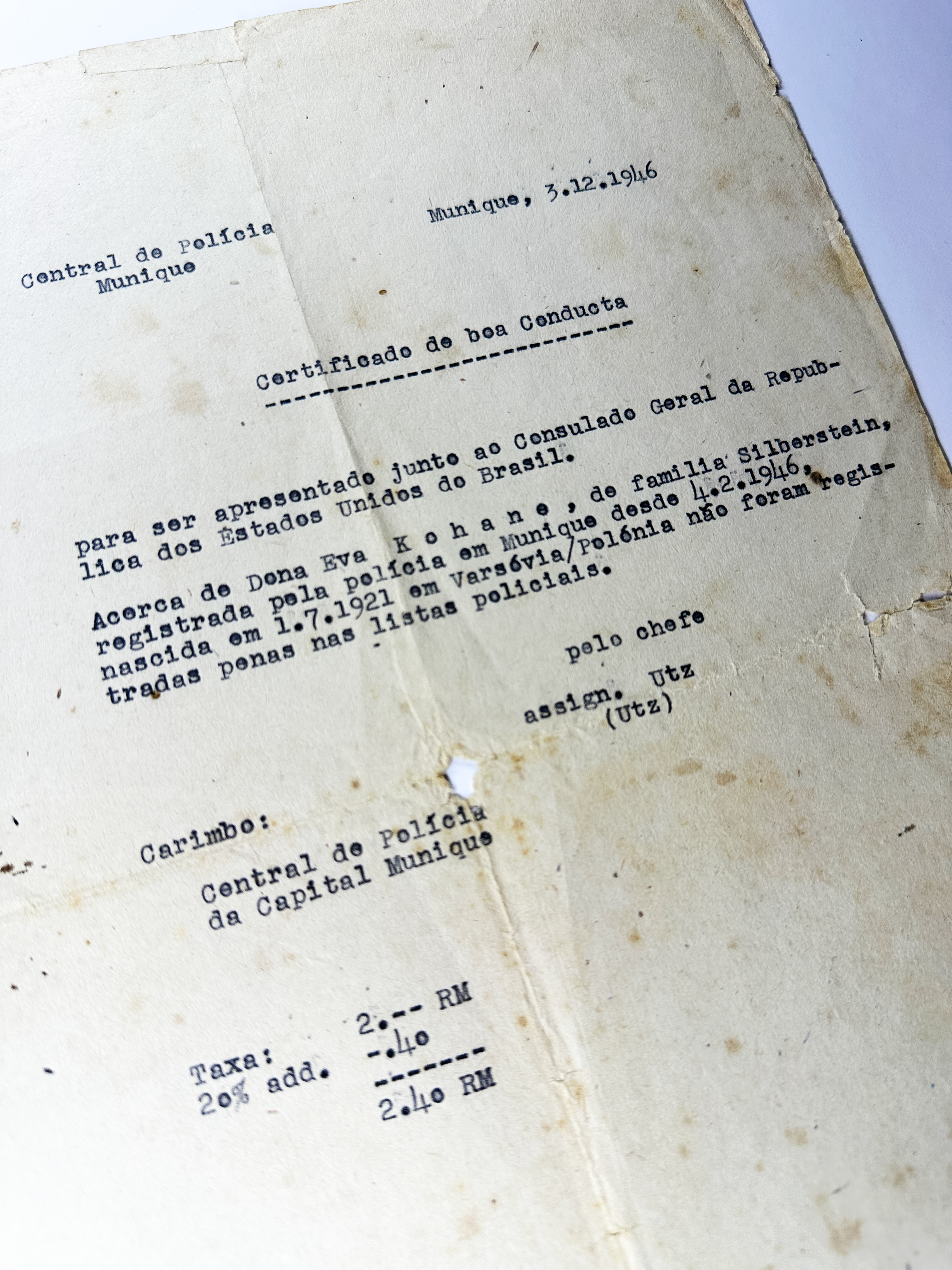

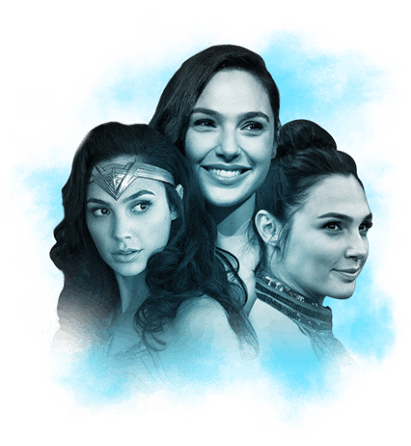

Após sobreviver ao gueto de Varsóvia e ao complexo de concentração e extermínio de Auschwitz, Eva Kohane estava decidida a deixar a Europa. Ela conseguiu contatar sua irmã Cecília, que, desde antes da Segunda Guerra Mundial, vivia no Brasil. Esta lhe falou bem do país, especialmente da cidade onde morava: Curitiba.

Assim, Eva iniciou o processo para imigrar. Uma das exigências era este certificado de boa conduta emitido pela Central de Polícia de Munique, Alemanha. O documento, traduzido para o português, atesta que “não foram registradas penas nas listas policiais” contra Eva. Uma vez entregue ao consulado brasileiro, Eva daria prosseguimento ao pedido do visto.

Ainda tardaria cerca de um ano e meio até Eva e sua família conseguirem imigrar para o Brasil – com um visto de turista, de modo que só mais tarde conseguiram regularizar plenamente a imigração. Eva faleceu em Curitiba, em 2008.

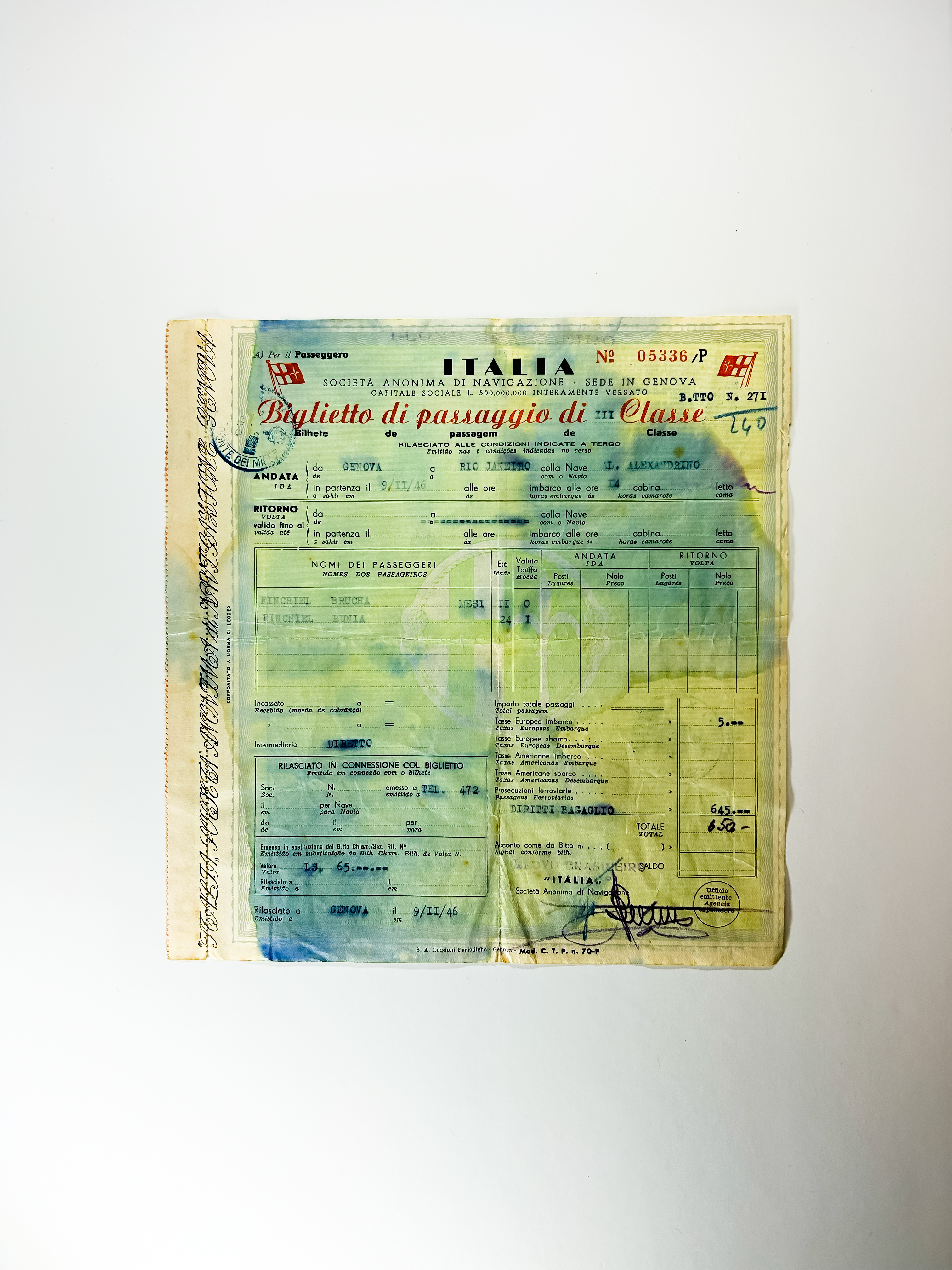

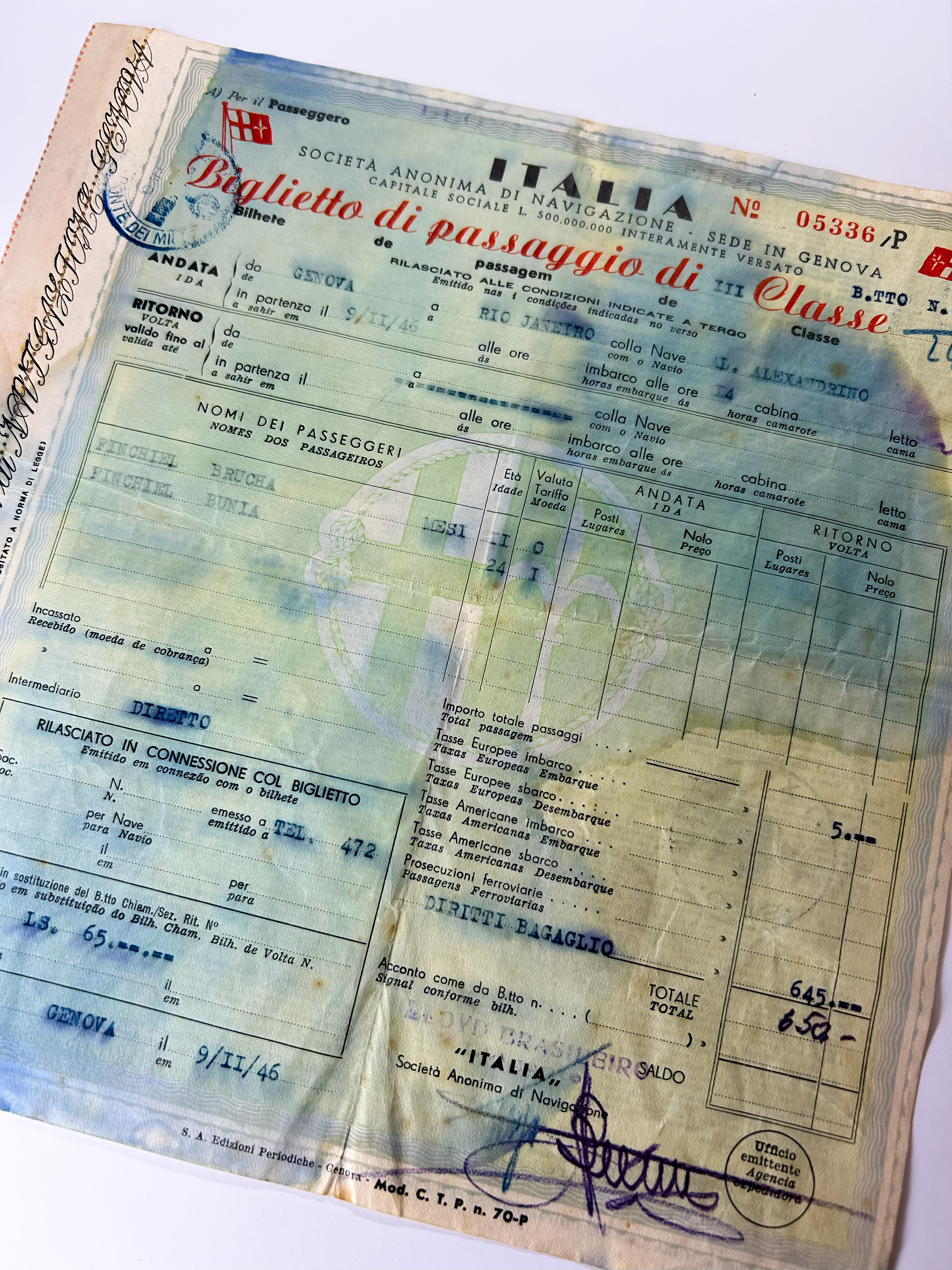

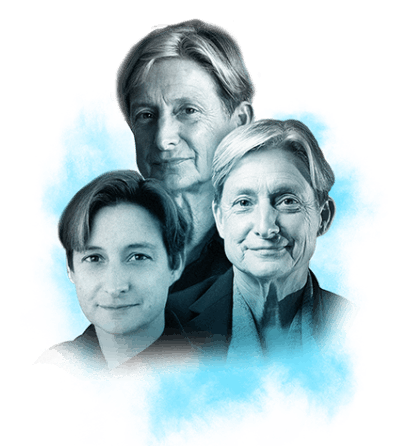

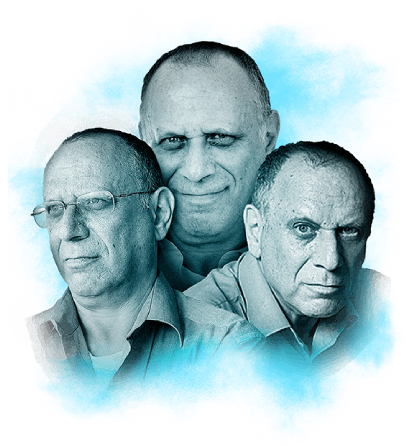

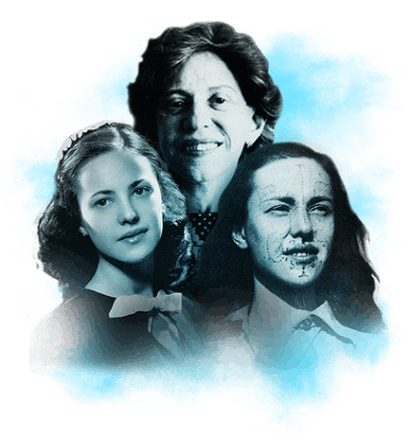

Após sobreviver ao Holocausto escondida com sua família por 495 dias em um buraco no chão que até então servia como depósito de cereais, Bunia Finkiel descobriu que, mesmo após o genocídio, o antissemitismo ainda se fazia presente em sua Polônia natal.

A Itália, de cujos portos saíam muitos navios para a América e para o então Mandato Britânico da Palestina, foi o destino temporário de muitos judeus à procura de deixar a Europa. Foi o caso de Bunia e sua família. No dia 9 de novembro de 1946, ela embarcou munida desse bilhete – no qual consta também o nome de sua filha pequena – no navio Almirante Alexandrino para a rota Gênova – Rio de Janeiro. No documento, manchado por causa da água na tinta, constam ainda informações como o preço e que a passagem é válida para a 3ª classe do navio.

Bunia e sua família passaram por Rio de Janeiro e São Paulo até se fixarem em Curitiba. Ela faleceu em 2018.

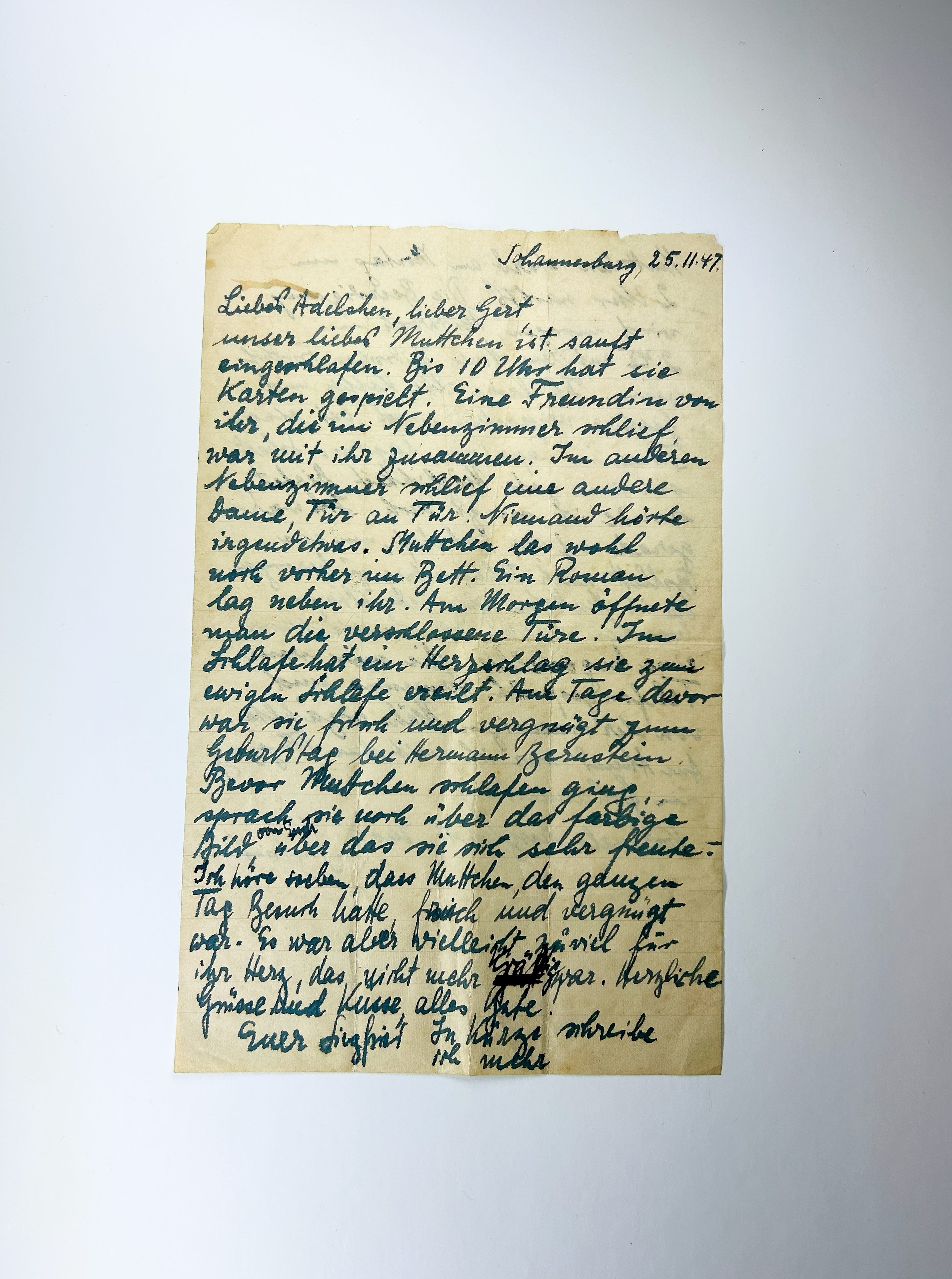

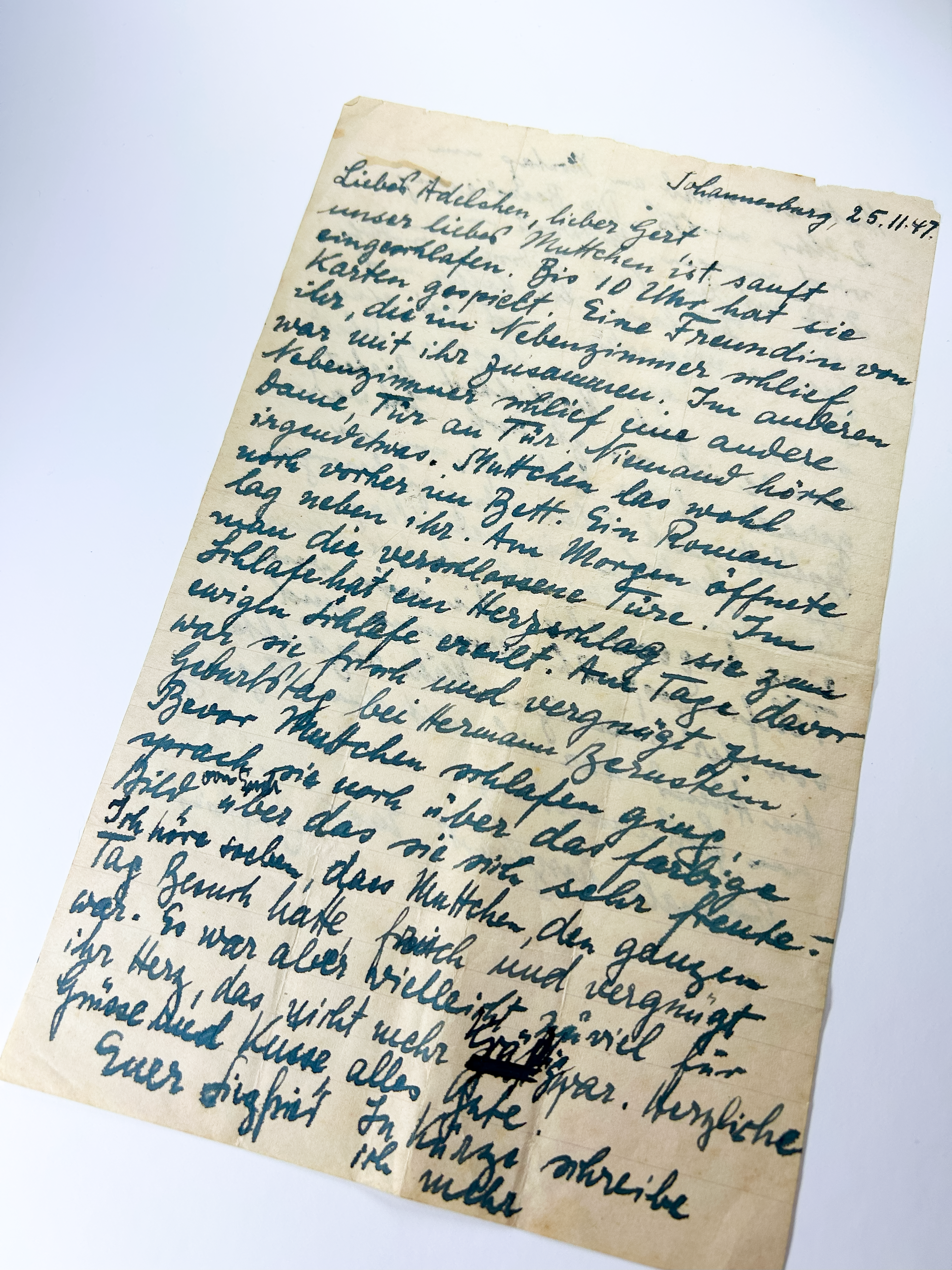

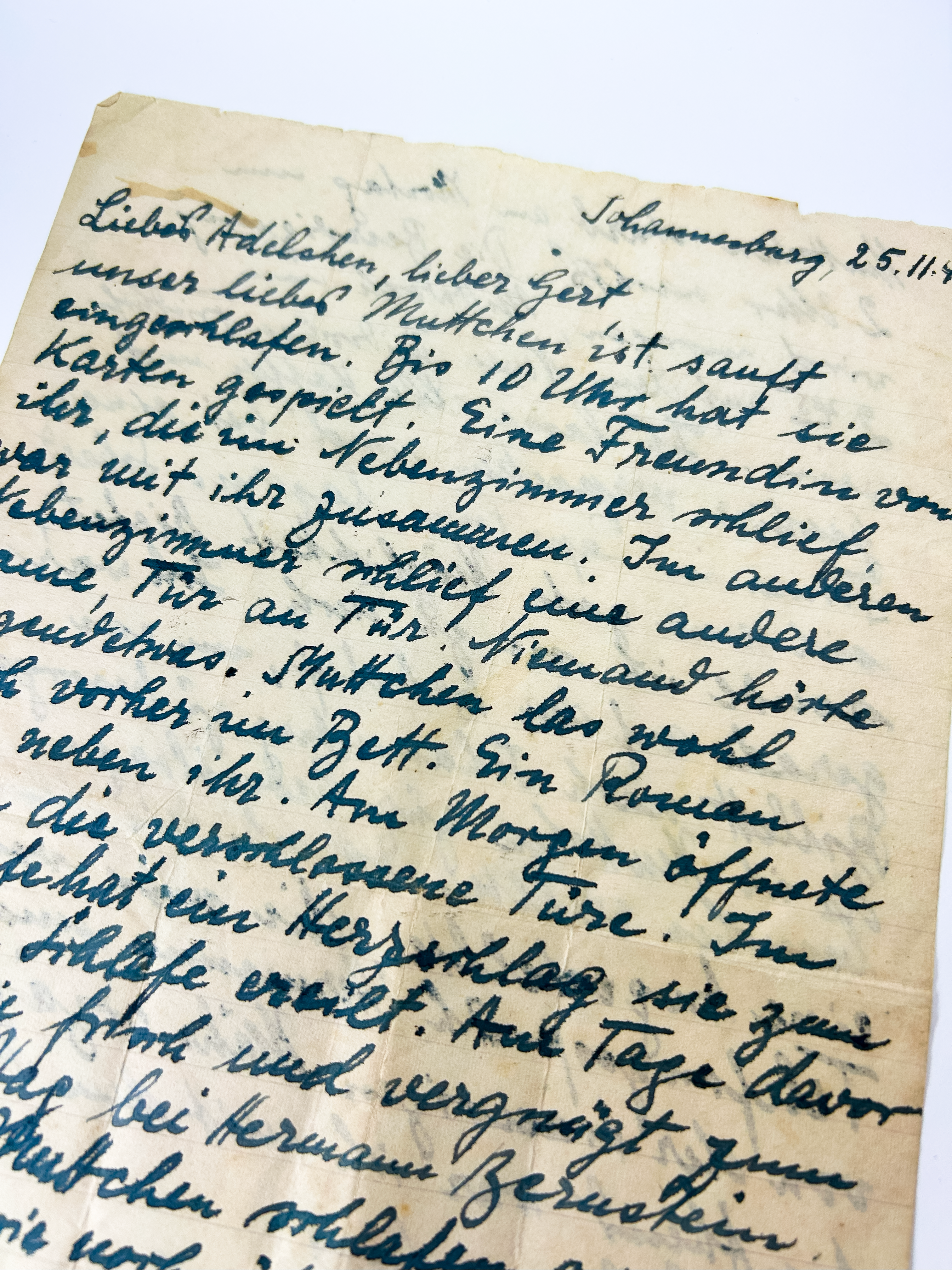

A família de Adele Drucker, ao fim do Holocausto, estava enlutada e separada. Seu marido, Benno, fora assassinado pelos nazistas no campo de extermínio de Majdanek. Ela e seu filho Gert, que havia sobrevivido escondido, imigraram, no final de 1946, para o Brasil. Sua mãe Jenny e o irmão Siegfried haviam se refugiado, ainda nos meses iniciais da Segunda Guerra Mundial, na África do Sul. A família, que antes vivia a alguns quilômetros de distância uns dos outros na Alemanha, encontrava-se agora em continentes diferentes.

É nesse contexto que se insere esta carta. Datada de 25 de novembro de 1947, nela Siegfried informa Adele e Gert que sua mãe falecera durante a noite, em Johanesburgo, África do Sul, de um infarto. Ela estava se sentindo bem até o dia anterior, quando recebeu visitas e jogou cartas. Adele e Gert reconstruíram suas vidas em Curitiba. Ela faleceu em 1977 e ele em 2020.

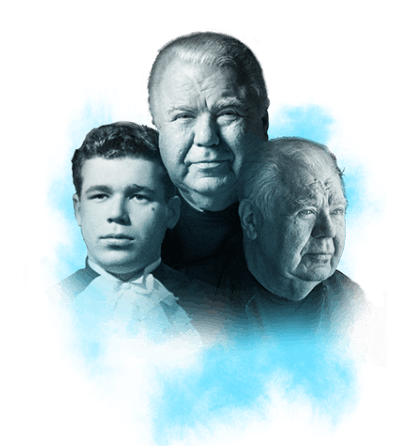

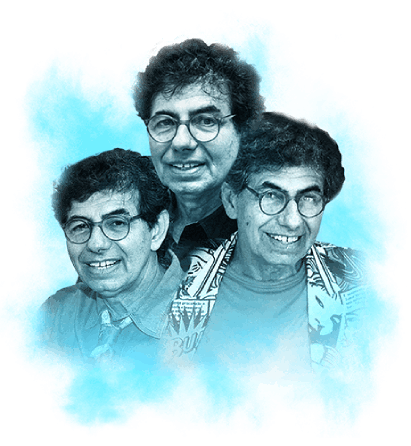

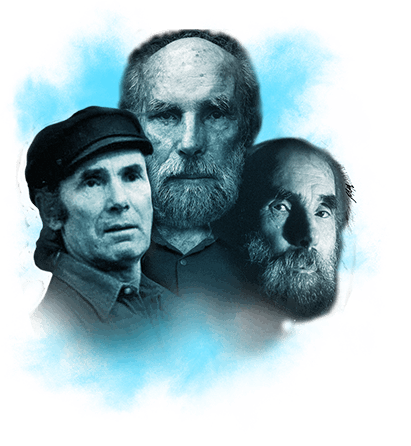

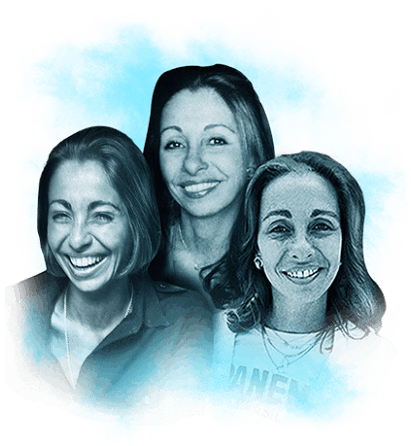

A família de Salvatore Licco Haim é um exemplo de como as incertezas e a insegurança perduraram para além da perseguição nazista. Ele nasceu pouco após o fim da Segunda Guerra Mundial, filho de Max Licco e Berta, judeus búlgaros sobreviventes do Holocausto.

A guerra deixara a Europa devastada, um terreno fértil para instabilidades políticas. Com o início da guerra fria, a Bulgária se alinhou com a URSS. As incertezas quanto ao futuro fizeram com que, mesmo três anos após o fim do Holocausto, a família Haim ainda não se sentisse segura.

Na foto, o pequeno Salvatore se despede de outra criança ao partirem de trem. A saga até conseguirem deixar a Europa ainda os faria passar por Suíça e França até chegarem ao Brasil. Berta faleceu em 1997 e Max em 2002. Salvatore ainda vive em São Paulo. A história da família inspirou o romance Onde estão as flores, de Ilko Minev, primo de Salvatore.

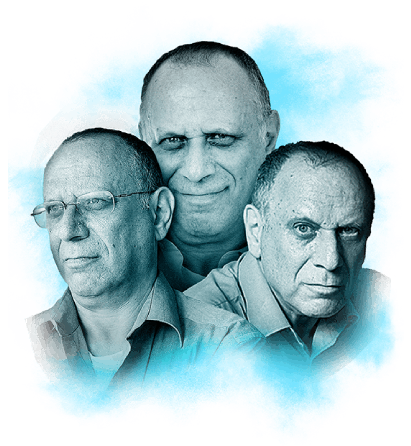

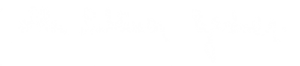

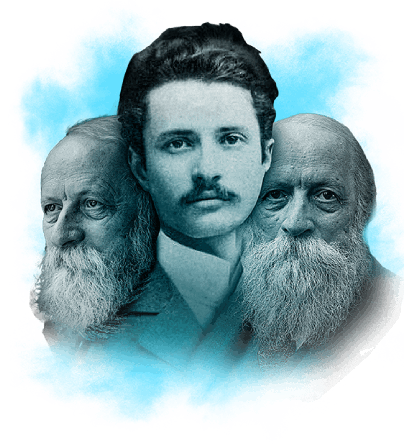

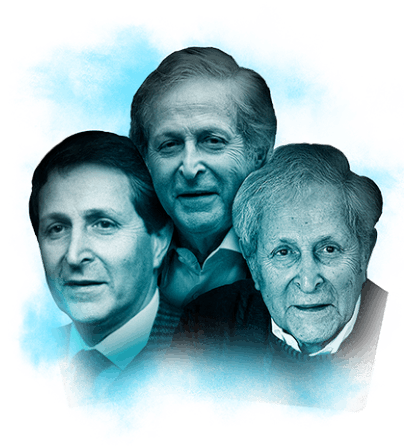

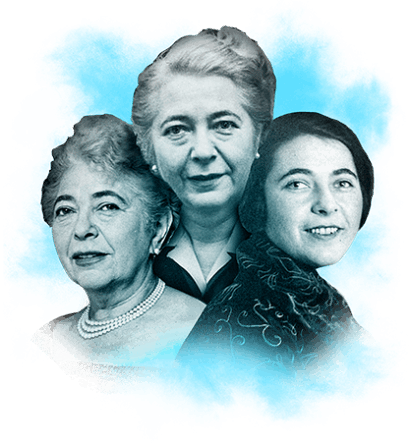

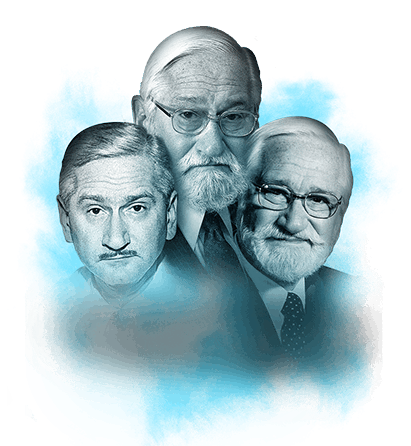

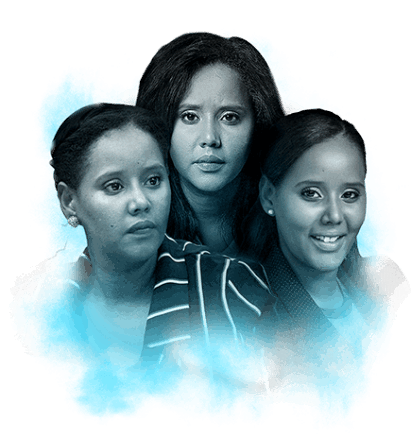

Os sobreviventes do Holocausto Ita (ao centro na foto) e Joseph (ao seu lado, sem uniforme militar) se casaram pouco depois da guerra. De volta a Polônia, descobriram que quase todos os familiares haviam sido mortos. Foram para a Itália, um ambiente austero, mas de onde partiam muitos navios para longe da Europa.

Como tantos sobreviventes do Holocausto, eles esperavam construir um lar seguro para os judeus na Terra de Israel. Os homens uniformizados na foto provavelmente pertenciam a movimentos sionistas que ajudavam a contornar as restrições migratórias britânicas (então mandatários da região). A gravidez de Ita dissuadiu o casal de arriscar uma imigração ilegal e eles vieram para o Brasil, onde um parente de Joseph já vivia.

A filha bebê, nascida na Itália, não resistiu à viagem de navio. No Brasil, Ita e Joseph reconstruíram suas vidas em Curitiba. Ela faleceu em 2001 e ele em 2004.

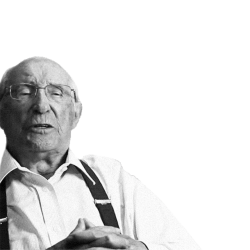

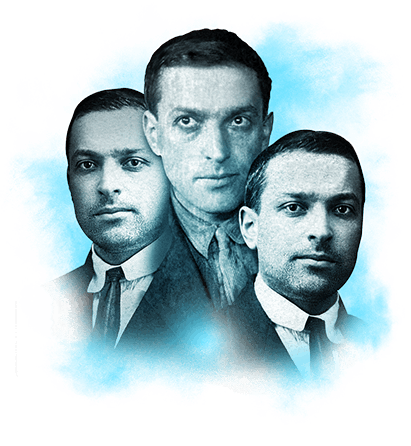

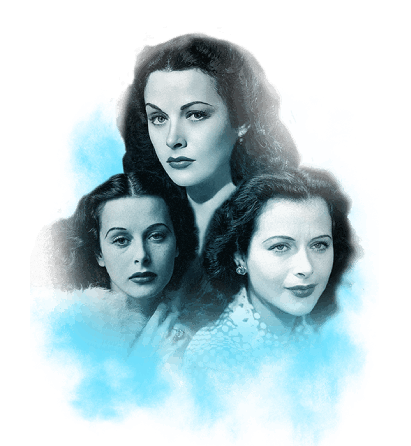

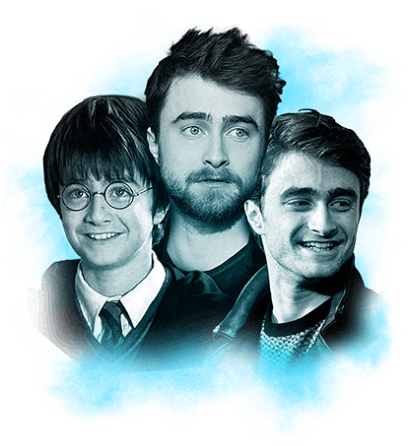

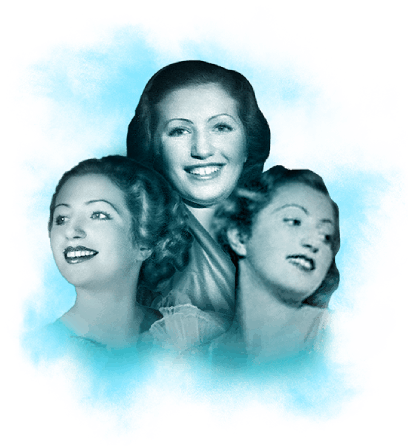

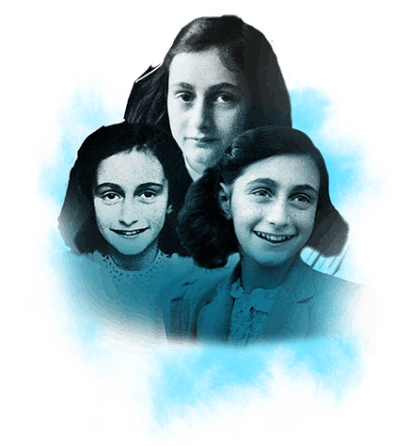

Em 1946, o casal Maria e Edward cruzava o Oceano Atlântico para iniciar um novo capítulo de suas vidas no Brasil. Maria estava grávida da filha do casal, Ana Eva, que nasceria já no Brasil, no ano seguinte.

A serenidade desse momento contrasta com o que passaram até pouco tempo antes. Maria e Edward, nascidos em famílias judias em Cracóvia, na Polônia, sobreviveram ao Holocausto com a ajuda da conhecida “lista de Schindler”. Seus cônjuges, assim como praticamente todos os familiares – inclusive a filha de seis anos de idade de Maria, Sofia – foram mortos.

Viúvos e conhecidos da fábrica de Schindler, Maria e Edward se casaram e decidiram recomeçar suas vidas em outro continente. Seus vistos eram para imigrar para a Bolívia, mas eles se fixaram no Rio de Janeiro. Maria (que adotaria o sobrenome Osiek, do casamento posterior) faleceu em 1978 e Edward em 1999.